上个世纪60、70年代,在计划经济市场中,供销社靠统购统销几乎包揽了汨罗人的买与卖,一根火柴、一尺布、一颗糖,都要凭票证到供销社购买。在很长的一段时间里,供销社代表着人们对物质生活的无限渴望。进入二十一世纪,由于种种原因,供销社一度淡出了人们的视野。如今,深化改革的浪潮中,“消失”多年的基层供销社重返乡村,又将带来哪些故事呢?

供销社购买场景(资料图,来源于网络)

印象:60年代-80年代末期,它是美好事物的代名词

改革开放初期,“供销合作社”可谓是“金字招牌”无人不知。1978,汨罗县商业局与县供销合作社实行“一个机构、两块牌子”,分开核算,当时的供销合作社管辖着百货、五金、副食品、石油煤建、肉食水产、蔬菜、服务、汨纺商店,8个公司、店面。

供销社物资(资料图,来源于网络)

同年,刚满22岁的于波伴随着别人羡慕的眼光,进入了古培镇供销合作社。“那时候,红糖、肉制品之类的紧俏物资,往往都是提前门口立个大牌子,告诉大家明天什么东西会到货,第二天早上都没开门,人就开始排队,一打开门,大家就像不要钱似的抢。”今年已年过六旬的于波半开玩笑地说,现在自己在村里村外的名声都是来自参加工作时,帮大家买东西积攒下来的。

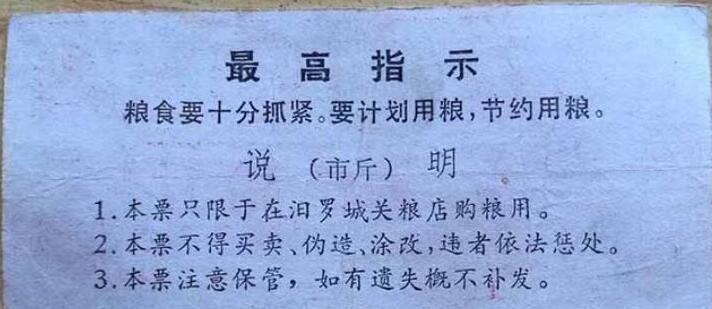

粮票背面(资料图,来源于网络)

对于辉煌时期供销合作社的“无限风光”,至今老一辈任然记忆犹新。古培镇培塘村的55岁村民杨军如数家珍,“经常还在门口就能闻到酒、酱油、调料混杂的味道,三尺柜台内,里面就像一个百宝箱,摆着各类商品,我想要的东西供销社里都有,有生活必需品,还有生产用的农具、种子、化肥;但是在我眼里,只有水果糖、新衣服、连环画……小时候嘴欠,一直认为水果糖是天底下最好吃的东西,可惜从来没能吃够。”

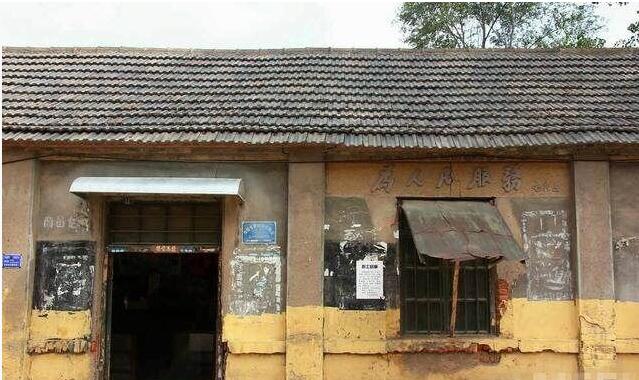

改革后的汨罗基层供销社(资料图,来源于网络)

在那个特殊的年代,粮票、油票、布票这些作为购买生活必需品的各类“票证”,全部都要通过供销社兑换成商品,有的甚至有钱都买不到。杨军回忆,“记得当年我媳妇坐月子,想买点红糖给她补身子,我家是拖了好几层关系才买到红糖,如果能站在柜台里做售货员,找对象时就是自带光芒,上门说亲的能踏破门槛。”

走向没落的供销社(资料图,来源于网络)

上世纪60年代-80年代末期,供销社是美好事物的代名词,承载了一整代人对美好生活的向往。

冲击:90年代,它沉浮于市场经济

1990年,受全球金融危机和个体经营的冲击,汨罗县供销社百纺公司批发业务萎缩,零售商场出现经营亏损,银行负债高达900多万元,迫使公司将全部房产向银行抵押。

1996年,5个批发部整合重组,成立百纺批发分公司,实行集体承包,年收入仅69万元,不到一年即行解散,职工全部下岗。

1997年,各批发部、门店、仓库空闲,仅有零售承包收入,公司入不敷出,积欠银行贷款970万元,下岗职工增至200人……

“在90年代初期,国内实行市场经济,社会上的生产物资逐渐增多了,销售方式也对外开放,不再是供销社独营,人们由以前的只进一家门,变成走入多家门。由于进货渠道、定价系统和运营成本等方面受限制,供销社在市场经济中逐渐败下阵来。”于波对当时供销社的情况唏嘘不已。

面对市场经济的冲击,供销社不得不走上了承包、改制的道路,原来的业务消失殆尽,供销社独一无二的“尊贵”地位也悄然淡化。以前在乡村的代销点、供销社,渐渐被小卖部、批发部取代,人们买东西也不用专门跑去供销社了。

到2000年,供销社已不再销售任何物资,开始土地转让,逐渐走向没落。2004年,汨罗市供销社转体成为政府全额拨款的参公事业单位。

蜕变:新时代,它重启新征程

2015年,应中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定,汨罗市供销社隐没十余年后全新回归,再次走向农村大舞台。

组建汨罗市惠农服务公司,发起成立13个以基层社为第一股东的镇惠农服务中心,开展土地流转与托管、测土配肥、集中育秧、统防统治、农机作业、粮食烘干与销售、庄稼医院、农民培训等服务……截至目前,汨罗市供销社已组建11个专业公司、13个乡镇基层供销社和77家村级惠农综合服务社;并设立农资、电商等各类经营服务网点达328家,改建乡镇基本社集贸市场6个,发展农资连锁超市15家,市场占有率接近70%。

从定额配给到琳琅满目,从走街串巷到现代超市,从“三尺柜台”到网上供销,从排队抢购到送货上门……供销社牢记为农宗旨,逐步发展成为农业社会化服务的骨干力量,农村现代流通的主导力量,农民专业合作的带动力量。蓦然回首,曾经的“失地”被重新收复,供销合作社回归的春风正悄然吹来。