近日,岳阳市检察院、市中级人民法院、市林业局正式发布东洞庭湖国际重要湿地《司法保护令》。这一创新举措以司法利剑为“长江之肾”“候鸟天堂”保驾护航,标志着岳阳市在构建湿地生态保护屏障的进程中,迈出了司法协同发力的关键一步,为全国湿地保护提供了可借鉴的“岳阳经验”。

一、体系构建,夯实湿地保护“四梁八柱”

岳阳市始终将湿地保护作为生态文明建设的核心任务,从科学分区、规划引领、法规保障三个维度入手,搭建起全方位、多层次的湿地保护体系,让每一寸湿地都有“制度铠甲”。

(一)科学分级,让保护标准“精准落地”。严格依据《湿地保护法》,岳阳市构建“湿地保护区+国家湿地公园”的流域性保护框架,将全市湿地明确划分为国际重要湿地、省级重要湿地和一般湿地。为破解一般湿地认定标准不统一的难题,岳阳市专门制订并下发《岳阳市一般湿地认定和发布指导意见》,指导县市区统一认定尺度、规范发布流程。截至目前,已成功发布34块一般湿地名录,实现湿地分级管理全覆盖,让不同等级的湿地都能获得“量身定制”的保护措施。

(二)规划先行,让保护蓝图“照进现实”。立足湿地生态系统的整体性与连通性,岳阳市高位推动规划编制工作,先后出台《岳阳市湿地保护规划》《东洞庭湖国际重要湿地修复方案》,科学构建“一湖(洞庭湖)一带(长江岸线)六廊道多节点”的全域保护格局。各县市区同步编制本地湿地保护专项规划,并将其纳入地方经济社会发展规划,形成“市级统筹、县级落实”的规划实施体系。在此基础上,岳阳市打出“湿地修复、十年禁渔、总磷削减、污染攻坚”组合拳,近3年累计投入3.89亿元,成功修复退化湿地9.4万亩,让曾经的“生态痛点”逐步转变为“保护亮点”。

(三)法规护航,让保护红线“不可逾越”。坚持以法治思维筑牢湿地保护底线,岳阳市积极推动地方立法,先后出台《东洞庭湖国家级自然保护区条例》《岳阳市山体水体保护条例》等2部地方性法规和13项规范性文件,形成有效的湿地管理体系。这些法规文件不仅明确了湿地保护的责任主体、禁止行为与处罚标准,更将重要湿地及其保护红线纳入刚性约束,为依法打击破坏湿地行为提供了坚实的法律依据。

二、协同发力,凝聚湿地保护“最大合力”

湿地保护不是“独角戏”,而是“大合唱”。岳阳市打破部门壁垒、畅通社会参与渠道,构建起“政府主导、司法联动、社会协同”的多方联动机制,让保护力量从“单点发力”转向“多元共治”。

(一)高位统筹,破解“多头管理”难题。在市级层面成立“国际湿地城市创建”领导小组与东洞庭湖湿地保护委员会,统筹林业、农业农村、水利、生态环境等10余个部门职责,建立督查与考核工作机制。通过不定期召开联席会议、联合执法行动等措施,合力解决湿地修复、禁渔执法、污染治理等跨部门问题,避免“各自为战”,实现湿地保护“一盘棋”推进。

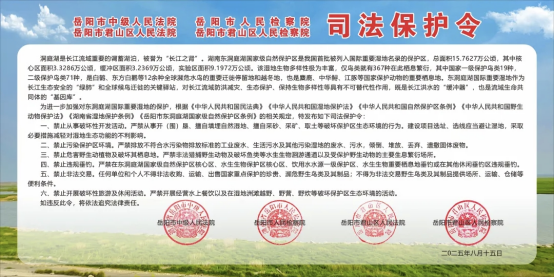

(二)司法协同,打造“生态保护利剑”。市中级人民法院在全市布局13个环资司法保护基地,将司法服务延伸至湿地保护一线。基地不仅开展巡回审判,让破坏湿地的违法行为“就地受审”,还通过举办科研实践、法治宣传、典型案例发布等活动,实现“审理一案、教育一片、震慑一方”的效果。今年全国生态日期间,市检察院、市法院联合市林业局发布的东洞庭湖国际重要湿地《司法保护令》,更是将司法协同推向新高度——通过明确禁止非法捕捞、破坏植被、污染水体等行为,为东洞庭湖湿地筑起“司法防火墙”,进一步巩固了“刑事+民事+行政+公益诉讼”四位一体的生态司法保护模式。

(三)公众参与,激活“社会保护细胞”。依托市麋鹿保护协会、江豚保护协会等本土社会组织,岳阳市组建起多支湿地志愿者队伍,常态化开展“护鸟行动”“江豚守望”“湿地清洁”等公益活动。志愿者们化身“湿地哨兵”,劝阻非法垂钓、洲滩种植等行为,监督湿地保护管理机构及时履职,形成“政府监管+志愿者补位”的保护网络。

三、创新突破,探索湿地保护“岳阳路径”

在严格保护的基础上,岳阳市不断创新制度机制与技术手段,推动湿地保护从“被动修复”向“主动防控”转变,从“传统管理”向“智慧治理”升级。

(一)“林长+湿地”,织密网格化保护网。将“林长制”与湿地保护深度融合,建立市、县、乡、村四级“林长+巡湿员”网格化管理体系,明确各级林长同时承担湿地保护职责。全市1200余名护林员与护湿员实行“一岗双责”,协同开展日常巡护,,将湿地保护责任精准落实到每一个网格、每一名责任人。这一模式已成为“林长制看岳阳”的标志性成果。

(二)综合执法,破解“多头执法”困境。在岳阳县创新试点,成立东洞庭湖综合执法局,将原本分散于农业农村、林业、水利、生态环境等部门的湿地保护执法职能“攥指成拳”,行使相对集中行政处罚权,实现“一支队伍管执法”。执法局统一行使非法捕捞、破坏湿地、污染水体等违法行为的行政处罚权,有效避免了“九龙治水”“执法空白”等问题。改革实施以来,破坏湿地行为查处效率得到提升,执法震慑力显著增强。

(三)“五清行动”,靶向治理“生态痛点”。针对湖区突出生态环境问题,创新开展包括动植物保护“清风行动”、政策法规宣传“清朗行动”、湿地洲滩“清洁行动”等在内的“五清行动”。通过“靶向治理+集中攻坚”,铁腕整治湿地内突出生态环境问题,湖区生态环境得到明显改善,候鸟、麋鹿和江豚等野生动物栖息环境持续优化。

(四)智慧监测,打造“水陆空”立体防控网。运用无人机、高清视频监控、红外相机等技术手段,在东洞庭湖国际重要湿地、长江岸线等重点区域建成“水陆空”立体智慧监测网络。系统实时监测候鸟种群数量、麋鹿栖息规律、湿地植被演替状况等生态指标,实时监控非法捕捞、违规进入湿地等违法行为,形成“监测+监控+预警”的立体智慧网。目前,智慧监测网络已覆盖全市60%以上的重要湿地,有效遏制了破坏湿地行为的发生。

四、可持续发展,实现“生态保护+民生改善”双赢

岳阳市始终坚持“生态优先、绿色发展”理念,在严格保护湿地生态的同时,积极探索“湿地+文旅”融合发展路径,让生态红利更好惠及民生。如今,“洞庭湖国际观鸟节”已成为全国知名的生态文旅品牌,“芦苇艺术节”将湿地芦苇资源转化为文化产品带动周边村民增收,“长江岸线马拉松”让选手在奔跑中感受湿地之美,聚焦渔民上岸、展现生态变迁的沉侵式体验5D实景剧《洞庭幻境》,为生态保护与文旅发展的深度融合开辟了新的途径,进一步提升了岳阳“国际湿地城市”的知名度与影响力。2025年最新监测数据显示,岳阳市湿地面积达2852平方公里,湿地保护面积1916平方公里,湿地率与湿地保护率均位居湖南省首位;洞庭湖越冬水鸟数量达46.52万只,创历史新高。

从“司法协同”到“全民参与”,从“严格保护”到“绿色发展”,岳阳市正以实际行动扛牢“守护好一江碧水”的政治责任。未来,岳阳将继续深化湿地保护创新实践,不断完善生态保护屏障,让“长江之肾”永葆生机,让国际湿地城市的名片更加亮丽。